GEFORCE RTX 3050 にてデュアルモニター(デュアルディスプレイ)

概要:GEFORCE RTX 3050 は、DVI・HDMI・DisplayPortの3種類の端子をもち、古いモニターのユーザーでデュアルモニター(デュアルディスプレイ)でWindows を操作したい方にオススメ。モニター接続端子が3個あるため、トリプルモニターも可能であるが、搭載GPUは2個しかないため、表示が不安定になるだけでなく、Windows自体の動作も不安定となるのでデュアルモニターでの使用が良いだろう。

目次

最近のGPUはマザーボードのChip SetでなくCPUに搭載されている

ひと昔前は、オンボードグラフィック(マザーボードのチップセットにGPUが搭載)の時代。なにも考えずにCPUとマザーボードを購入してしまった。購入したCPUは内蔵GPU非搭載モデルであり、マザーボードにもGPUが非搭載のため、PC起動してもモニターに何も映らない事態に!!

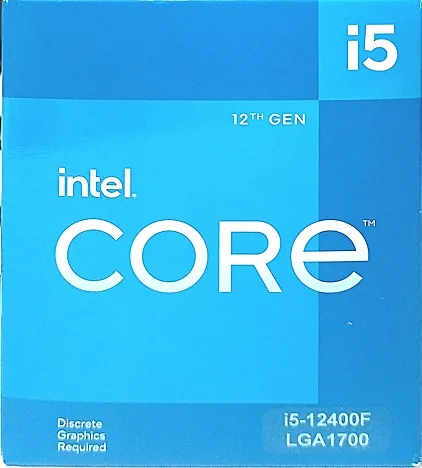

ただ一番安いからという理由で購入してしまった、『i5-12400F』。末尾の”F”はGPUを内蔵していないシリーズであることを知らなかった!!

GEFORCE RTX 3050 はDVI・HDMI・DisplayPortの3種類の端子をもつ

GPU搭載のCPUに買い替えるなら、この際思い切ってグラフィックボードを購入してしまおうと決断!

以下にDospara plusさんよりGEFORCE RTX 3050の紹介記事を抜粋。

RTX 3050の基本スペック

RTX 3050は、アメリカの半導体メーカー「NVIDIA」が発売しているグラフィックボードです。RTX 3050のメモリ容量は8GBの1種類で、Ampere世代のアーキテクチャを採用したRTX 30シリーズのエントリークラスにあたるグラフィックボードとして、2022年1月に発売されました。

Turing世代を採用していた前世代のRTX 20シリーズからの性能向上もみられます。

また、エントリークラスで比較的安価であるため、Ampere世代のグラフィックボードを一斉導入したい企業や大学におすすめです。

RTX 3050のスペック比較

GeForce RTX 3050 GeForce GTX 1650 GeForce RTX 3060 アーキテクチャ NVIDIA Ampere アーキテクチャ NVIDIA Turing™ NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU GA106 TU117 GA106 / GA104 プロセス 8 nm 12nm 8nm トランジスタ数 120億 47億 GA106:132億 GA104:174億 ダイサイズ 276mm² 200mm² GA106:276mm²

GA104:392mm²CUDAコア 2560基 896基 3584基 Tensorコア 80基 - 112基 RTコア 20基 - 28基 ベースクロック 1552MHz 1485MHz 1320MHz ブーストクロック 1777MHz 1665MHz 1777MHz メモリ規格 GDDR6 GDDR5 GDDR6 メモリ容量 8GB 4GB 8GB / 12GB メモリバス 128bit 128bit 8GB:128bit

12GB:192bitバンド幅 224GB/s 128GB/s 360GB/s 消費電力 130W 75W 170W 発売日 2022/1 2019/4 12GB(GA106):2021/2

12GB(GA104):2021/9

8GB(GA106):2022/12RTX 3050のスペックを、従来モデルのGeForce GTX 1650と、同じRTX 30シリーズの上位モデルにあたるGeForce RTX 3060と比較してみていきましょう。

従来モデルのGTX 1650ではTuring世代のアーキテクチャを採用していましたが、RTX 3050では、プロセスの微細化に成功したAmpere世代を採用しています。プロセスが12nmから8nmに微細化され、GPUの性能も向上したことで、トランジスタ数は255%、CUDAコアは285%の数値にアップしています。メモリ周りでも、容量が4GBから8GBに倍増しており、規格がGDDR5からGDDR6に変わっているため、総合的にスペックアップされているといえるでしょう。

≪ 中 略 ≫

RTX 3050の特徴

≪ 中 略 ≫

前世代からRTコア・Tensorコアが進化

前世代のRTX 20シリーズでは、RTコアは第1世代、Tensorコアは第2世代が採用されていました。RTX 3050をはじめとしたRTX 30シリーズでは、それぞれ1世代進化し、RTコアは第2世代、Tensorコアは第3世代が採用されています。

≪ 中 略 ≫

RTX 30シリーズ随一の省電力性と優れたメモリ性能

RTX 3050は、RTX 30シリーズにおいて随一の省電力性を誇ります。上位モデルと消費電力を比較した結果が、以下のとおりです。

GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3070 Ti 消費電力 130W 170W 200W 220W 290W RTX 3050はRTX 30シリーズのエントリークラスということもありますが、消費電力は最も低い130Wです。性能差があるとはいえ、上記の上位モデルと比較すると40W〜160Wもの差があるため、Ampere世代のグラフィックボードをランニングコストを抑えて運用したい方におすすめです。

また、メモリにおいても、RTX 3050は優れた性能を持っています。

GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3070 Ti メモリ容量 8GB 8GB / 12GB 8GB 8GB 8GB メモリ規格 GDDR6 GDDR6 GDDR6 / GDDR6X GDDR6 GDDR6X RTX 3050のメモリ容量は8GBと、エントリークラスとしては大容量で、上位モデルに見劣りしません。

加えて、メモリ規格は、前世代から処理速度が2倍になったGDDR6を採用しており、こちらも上位モデルと同等です。

前世代ハイエンドクラスのRTX 2080 Tiよりは性能が劣る

RTX 3050はRTX 30シリーズのエントリークラスにあたるグラフィックボードで、前世代とはいえ、ハイエンドクラスのGeForce RTX 2080 Tiと比較すると、一部の性能が劣ります。

≪ 中 略 ≫

このように、世代が新しくてもクラスによっては前世代よりも性能が劣る場合があります。これからグラフィックボードを選定する方は、世代の新旧や上記項目の優劣だけでなく、ベンチマークにも着目して、必要なスペックを満たしている製品を選びましょう。

RTX 3050のベンチマーク

製品の定量的測定結果を表すベンチマークスコアを、3DMark・レイトレーシング・消費電力の3つの観点から紹介します。

≪ 中 略 ≫

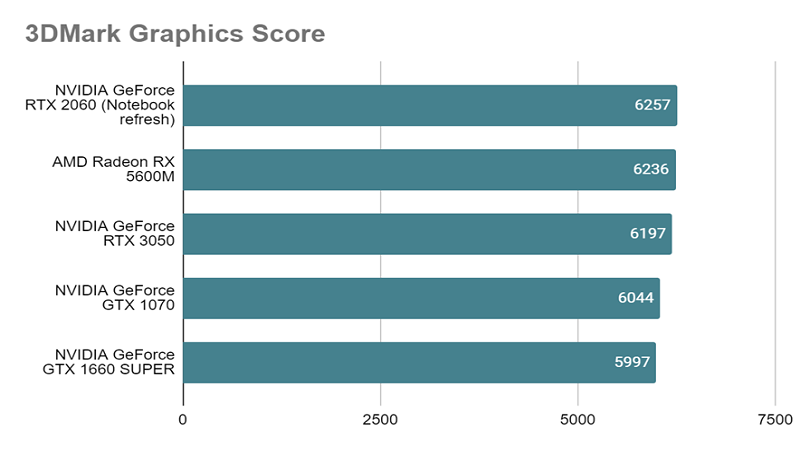

3DMark

3DMarkは、3Dグラフィックスの処理性能を表すベンチマークスコアです。

RTX 3050の数値は6197と、前シリーズのNVIDIA GeForce GTX 1070の102%、NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERの103%のスコアでした。RTXシリーズは、GeforceシリーズにおいてGTXシリーズの上位にあたるため、3Dグラフィクスの処理性能でもその差があらわれた形です。

一方で、同じRTXシリーズのNVIDIA GeForce RTX 2060(Notebook refresh)と比較すると、1%劣るスコアでしたが、ほとんど差はありません。

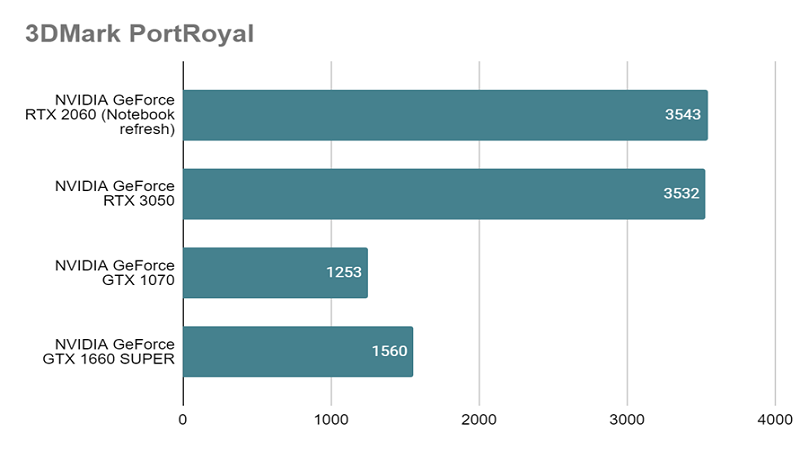

レイトレーシング

レイトレーシングとは、光や影を表現・追跡する機能のことです。

RTX 3050の数値は3532で、前シリーズのNVIDIA GeForce GTX 1070の281%、NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERの226%のスコアでした

RTXシリーズには高性能なレイトレーシング機能を発揮する「RTコア」が搭載されています。RTコアはGTX以前のシリーズには搭載されていないため、これほどの性能差が生まれたと考えられます。そのため、高いレイトレーシング性能を求める方は、RTコアが搭載されたRTXシリーズのグラフィックボードがおすすめです。

NVIDIA GeForce RTX 2060(Notebook refresh)との差は、3DMark同様にほぼありませんでした。

※AMD Radeon RX 5600Mにレイトレーシング機能はないため4製品で比較

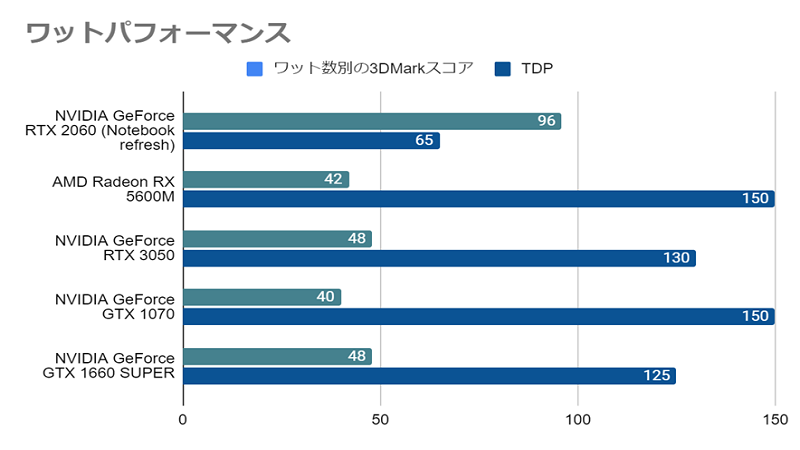

消費電力

消費電力の観点でも見ていきます。

RTX 3050の数値は130Wと、前シリーズのNVIDIA GeForce GTX 1070から3Dグラフィックスの処理性能やレイトレーシング性能が向上しているにもかかわらず、20Wも抑えられている点は評価ポイントです。加えて、ワット数別の3DMarkスコアも48と、上記製品のなかでは優れた数値です。

このことから、RTX 3050は、少ない消費電力で高い3Dグラフィックス処理性能を発揮できるコスパに優れたグラフィックボードといえるでしょう。

Dospara plus公式サイト 法人様向けお役立ちコンテンツ RTX 3050 とは?スペックや性能、口コミまで徹底解説https://dosparaplus.com/library/details/001254.html

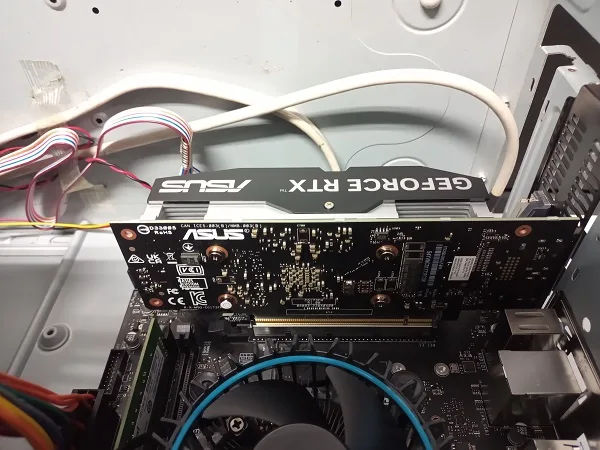

上から見たところ。冷却ファンが2個並んでます。

3つの端子にそれぞれモニターを接続すれば、物理的にトリプルモニターも可能だが、下段のDispayPortとHDMIはGPUを共用しているので、表示は安定しなかった。下段はDisplayPortかHDMIのどちらかに接続するのが良いだろう。

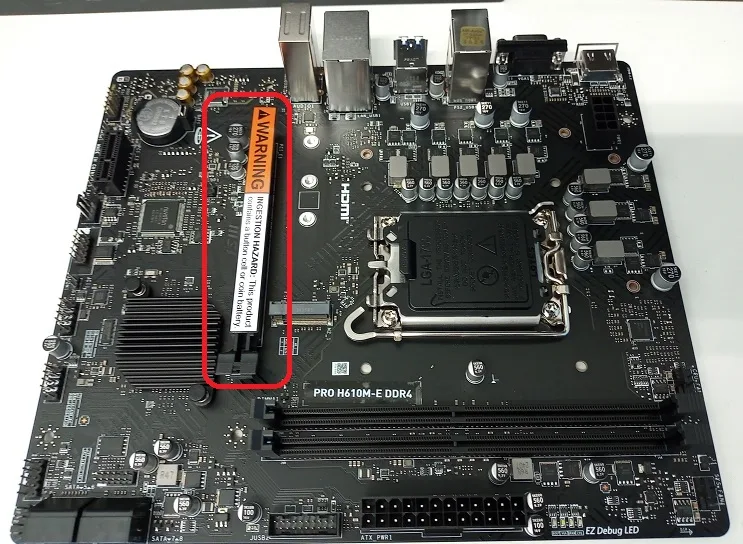

上写真赤丸のWARNINGのシールをはがすとPCI-e 4.0x16スロットが出現する。

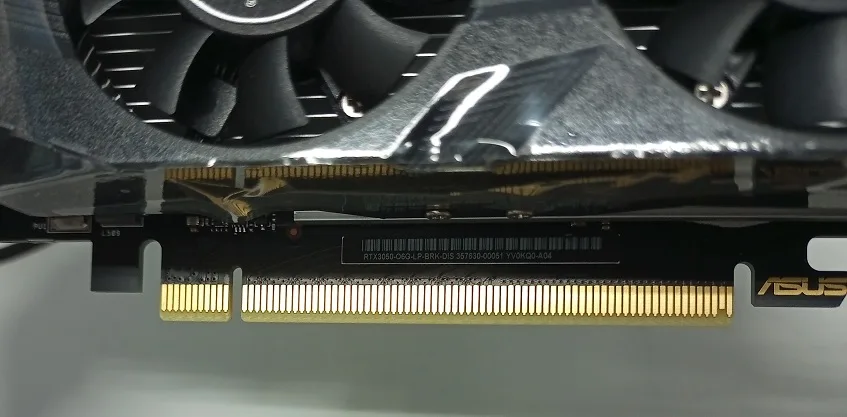

グラフィックボードのエッジ・コネクタ。PCI Express の16レーン(x16)をフルに使います。

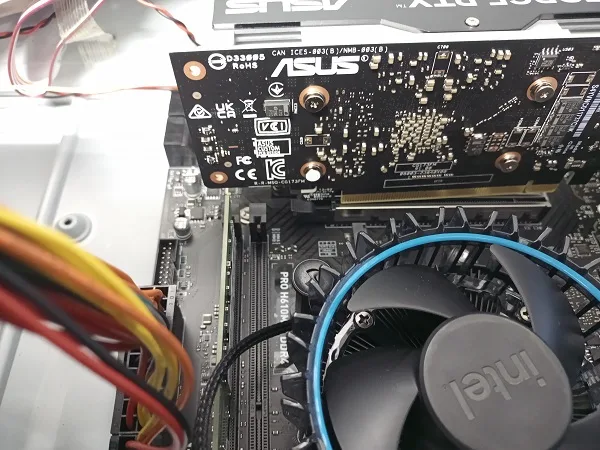

PCI Express x16 スロットに端子を合わせて挿入していきます。

設置完了。

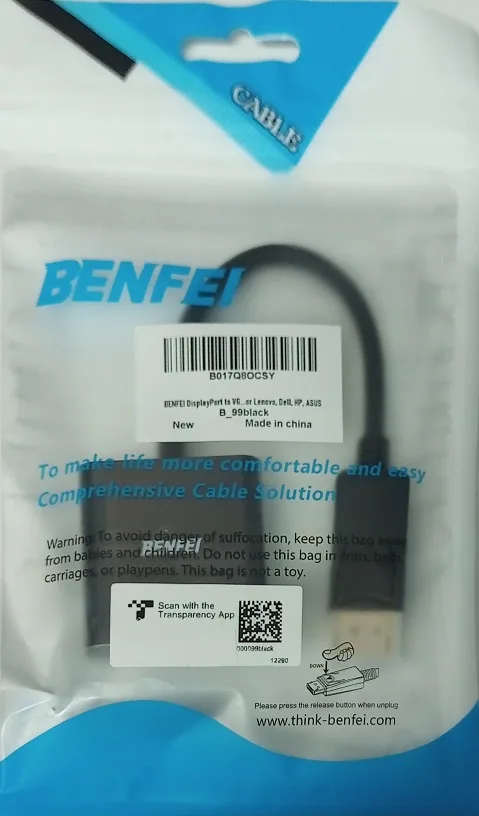

古いモニター(D-sub端子)に接続するには変換コネクタが必要

FlexScanL887に接続するため、DisplayPort→VGS変換アダプタを購入。

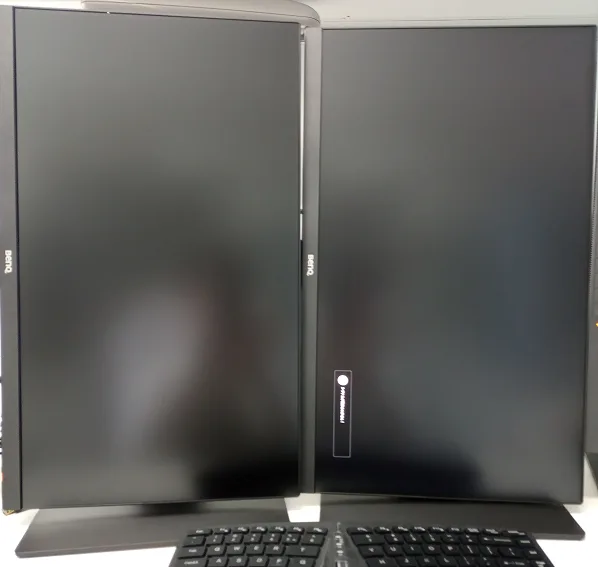

デュアルモニターを接続

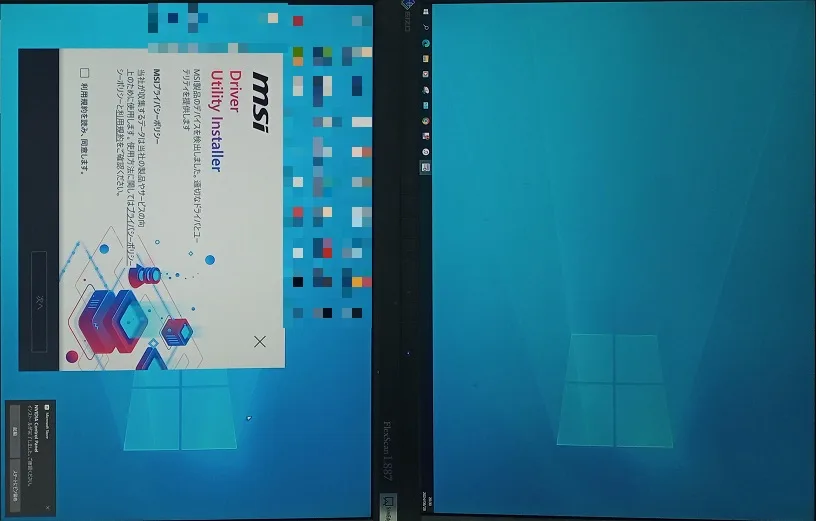

ネット接続すると自動的にドライバーをインストール

一度インターネットに接続すると、MSI Driver Utility Installer (DUI)が自動的に起動。

MSI DUIは自動的にハードウェアコンポーネントをチェックし、適切なソフトウェアユーティリティを提示します。

まだモニターを縦向きに設定していないため表示が横表示になっている。

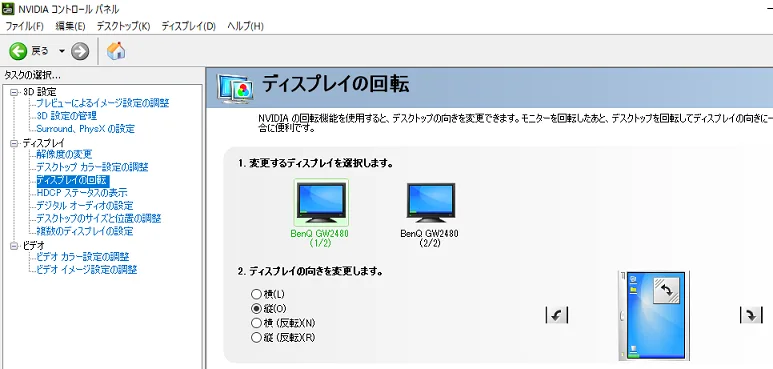

NVIDIA コントロールパネルで設定

ディスプレイの回転で縦向きに。

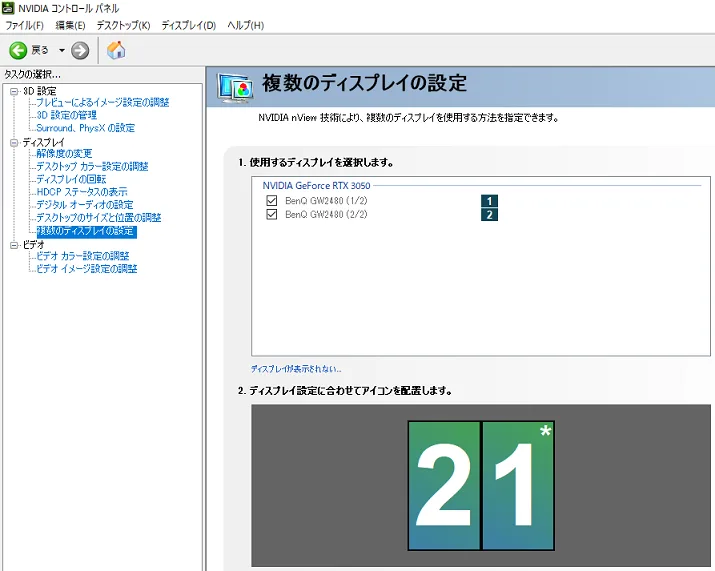

複数のディスプレイの設定で、2つのディスプレイの配列をドラッグで微調整できます。この設定はサイズの異なるモニターをデュアルモニターにしたときに重宝しそうだ。

トリプルモニターは表示が安定せず

モニター接続端子が3個あり、トリプルモニターにチャレンジしてみました。

結論から申し上げると、設定変更後、トリプルモニターで表示されたものの、時間の経過とともに不安定となり、遂にはWindows再起動でもシステムが動作しなくなった。

このWindows起動不良はモニター接続を2個に戻して設定し直すまで続いた。

搭載GPUは2個しかないため、画像処理の負担がかかると動作が不安定となるため、トリプルモニターは避けた方が良いだろう。