ジムニー<JB23W>お手軽リアカメラ設置~配線なんて面倒くさいと思う怠け者向け

JB23Wを購入してから細い林道などを走る機会が増えました。しかし暗い夜道でバックでUターンするときは後ろが目視できず落輪しないかとひやひやしながら運転していました。

リアカメラがあると安心してバックできるかと考えてましたが、STRADA CN-RX02の純正リアカメラCY-RC90KDは20,000円と高価すぎる・・・

そこで暗視も強い社外製のリアカメラがあるといいなぁと思って、ネットで探してみると・・・

目次

- 1 2,000円前後の格安リアカメラ ~MAYOGAリアカメラ

- 2 準備するもの(今回使用した製品)

- 3 サードパーティー製ナビとサードパーティー製リアカメラをコンポジット端子(RCA)で接続

- 4 ナビ本体のカメラ設定

- 5 リアカメラ電源配線

- 6 リアカメラの固定・配線

- 7 使用レポート(設置直後)

- 8 使用レポート(2年後)

2,000円前後の格安リアカメラ ~MAYOGAリアカメラ

暗視野にも強く、2,000円とうい価格を考えれば、性能はいまいちでも取り敢えず映りさえすればOKというスタンスで即購入してみました。

商品到着!

さて、あとは取付けだが、ネットで調べると、配線を通すため穴を開けたり、内張りやゴムパッキンを外したり、蛇腹の中に通したりと大変面倒くさい・・・

とりあえずリアカメラさえ映ればよい!!ということで見た目は度外視し、なるべく配線の手間を省いたお手軽リアカメラ設置を目指した。

準備するもの(今回使用した製品)

・サードパーティー製ナビ(Panasonic CN-RX02)

サードパーティ製カメラを接続できるRCA入力(黄色メス端子)があるものならOK。純正ナビを使用する場合、RCA入力がないため各メーカーに対応したカメラアダプタが必要となる。

・サードパーティー製リアカメラ(MAYOGA リアカメラ)

サードパーティー製リアカメラのほとんどはRCA出力(黄色オス端子)であるため、サードパーティー製ナビであれば接続可能である。

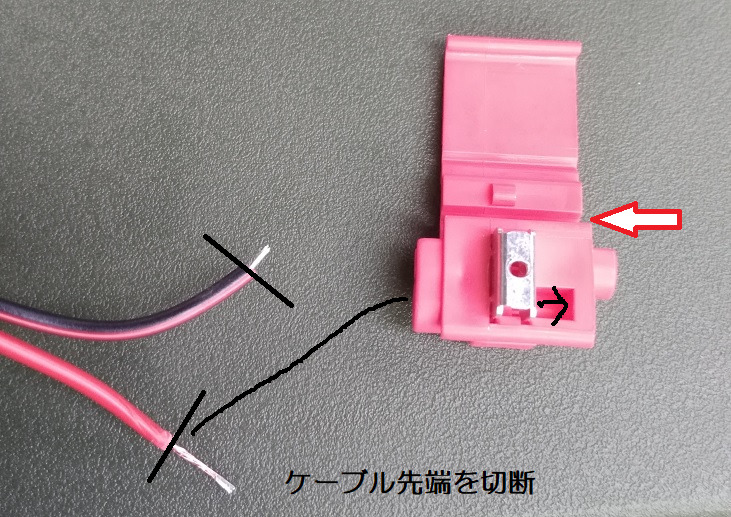

・配線コネクター(エーモン 3348)

電源ケーブルから分枝してカメラの電源とするためのコネクター。ケーブルのサイズがマッチしていれば、被覆を剥がさずに配線分岐が行える。一般的なケーブルは0.5 sqであり、イエローハットの店員さんに電源ケーブル(今回はリアワイパー)を目視してもらい、0.35〜1.25 sqに対応する本製品でイケそうと。6個も要らないけれど、448円で購入。

・内張外し(エーモン 4935 内張りはがし ポリプロピレン製ソフトタイプ)

リアワイパーの電源ケーブルをカバーしているリアゲートを外すのに使用。

・配線保護チューブ(エーモン 1115 配線チューブ 5φ 2m)

お手軽配線ということで、、バックドアの蛇腹を通さずに、リアカメラからナビまで映像を送るRCAケーブルを配線するため、ドアの開閉時に挟まないよう保護するチューブが必要となる。

Amazonにて蛇腹タイプのものを283円で購入。チューブに縦に切れ目が入っているため、配線後にあとから被せることが可能。

・絶縁ビニールテープ(エーモン 1771 ビニールテープ)

アース線・電源ケーブルを車体に固定するためのテープ。イエローハットで248円で購入。黒と赤が各1巻入っており、内装に溶け込む黒を使用。

・超強力両面テープ(ダイソー)

車体に穴を開けたくないので、超強力両面テープでリアカメラを車内のバックランプマウント下部に固定するために使用。超強力でないと走行中の振動でカメラが落下します。

サードパーティー製ナビとサードパーティー製リアカメラをコンポジット端子(RCA)で接続

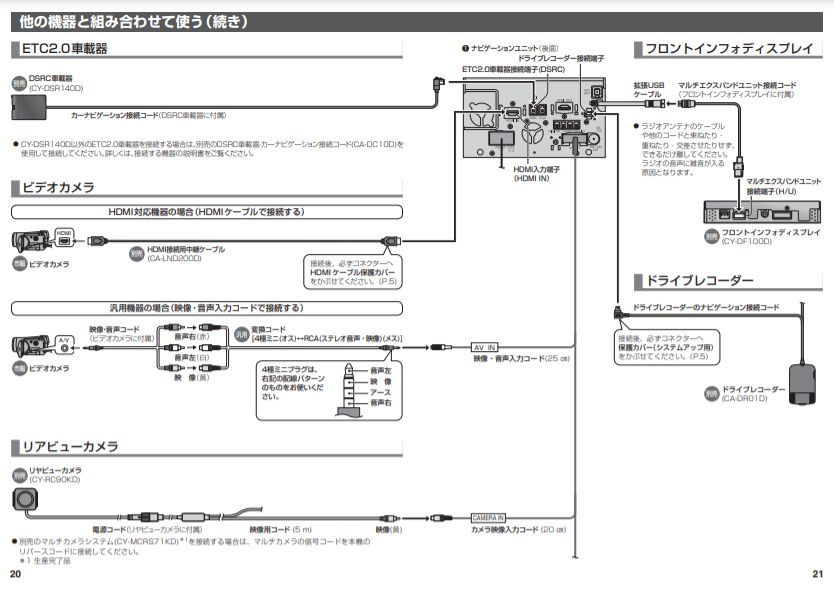

ナビとバックカメラの配線概要は、DIY Laboさんの写真(下)で確認。

https://www.diylabo.jp/images/recipe-34-02.jpg

さて、小生のナビであるPanasonic CN-RX02の取り扱い説明書をみると、以下の記載が・・・

CAMERA INにRCAケーブルを接続し・・・途中から電源コードになっている!?よく分からん!

取り敢えずRCA入力端子があるようなので、そこに繋げれば映りそうだ!

まずはフロントパネルを外してカーナビを取り出します(取り出し方は、過去記事:ナビ裏配線からリアスピーカー接続端子をみつける)。

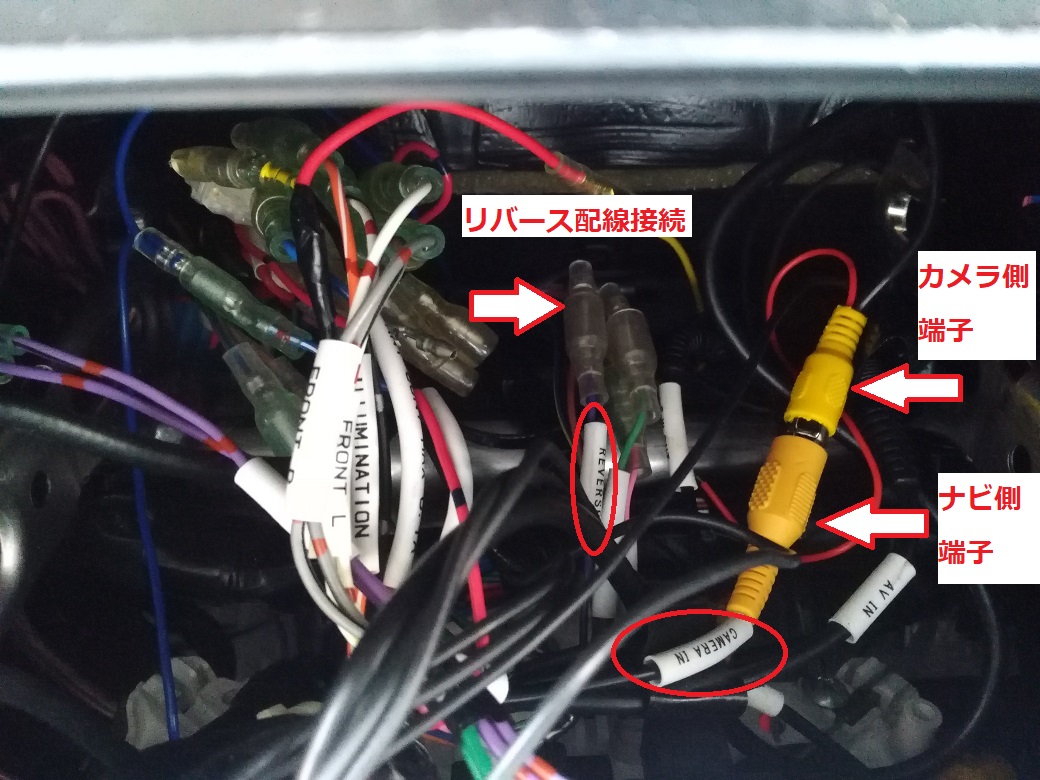

ナビ裏の配線を探してCAMERA INと記載のある黄色のRCA端子を発見!

写真のように黄色同士のピンを接続する。他にVIDEO INも黄色なので間違わないように・・

またリバース線が既に接続されていることも確認した(写真中央)。これが未接続だと、バックにギアを入れてもリアカメラ画像に切り替わらないらしい。

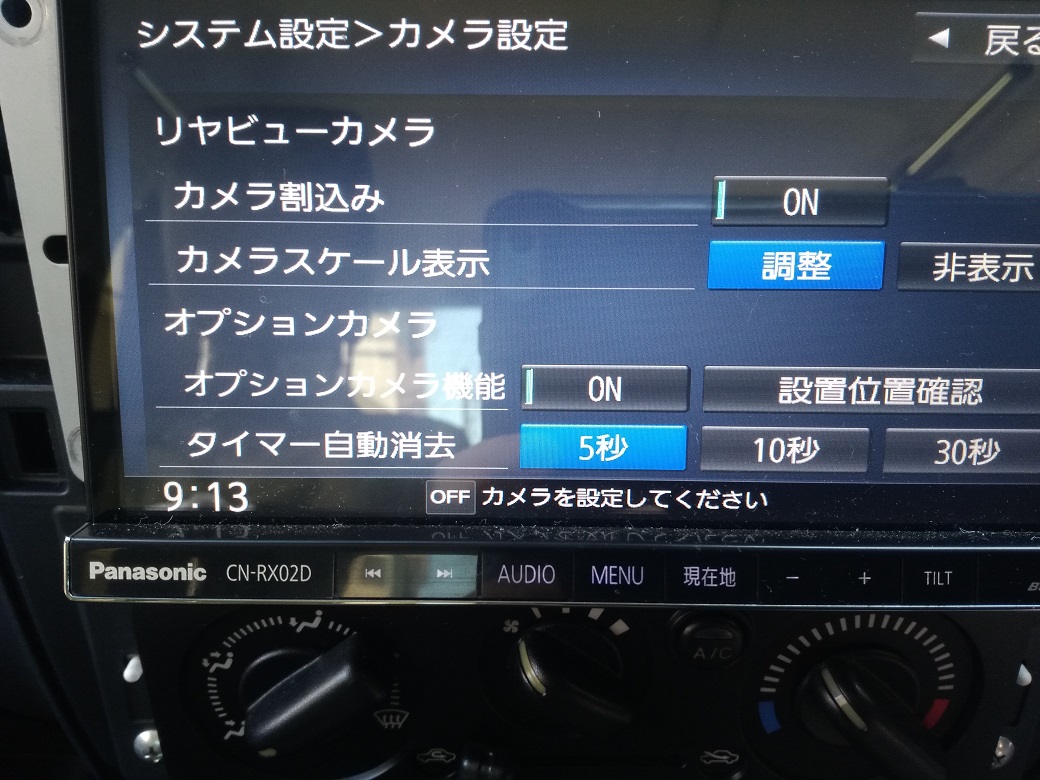

ナビ本体のカメラ設定

ナビのシステム設定から、カメラ設定をみつけ、リアビューカメラを”ON”に設定し、カメラスケール表示を”調整”にした。

ここでエンジンをかけギアをバックに入れると、モニターが真っ暗な画面に切り替わり、ナビの誘導線だけが表示された。

リアカメラ電源配線

さてあとはカメラの電源配線だが、どこから取ろうか?カメラの寿命を考えると、バックランプの電源ケーブルから分枝するのが理想的なのだが、そのためにはリアシート及びリアサイド内装パネルの取り外しが必要らしい。たかだか3,000円のカメラのためにそんな労力は無駄!リアゲートの内装パネルなら簡単に外せそうなので、その裏にあるリアワイパーのACC電源を拝借することとした。またドライブ中は常に電源ONであるACC電源であれば、将来、リアカメラをドライブレコーダーとして流用できる。

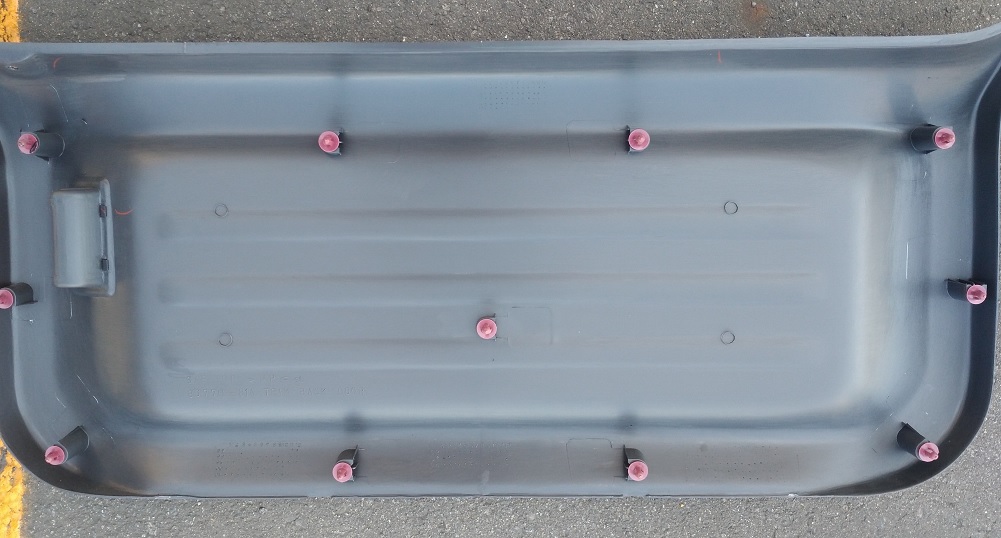

リアゲート内装パネル外し

まず電熱線のコネクタ(白矢印)とバックドアのロックピン(赤矢印)を左に回して外した。

リアゲート内装パネルには写真の内張外しの入った位置と、その左対称の位置の2か所隙間があり、そこから内張りはがしを挿入し爪を外していく。

リアゲート内装パネルを外したところ。裏面には写真のように10か所爪がある。

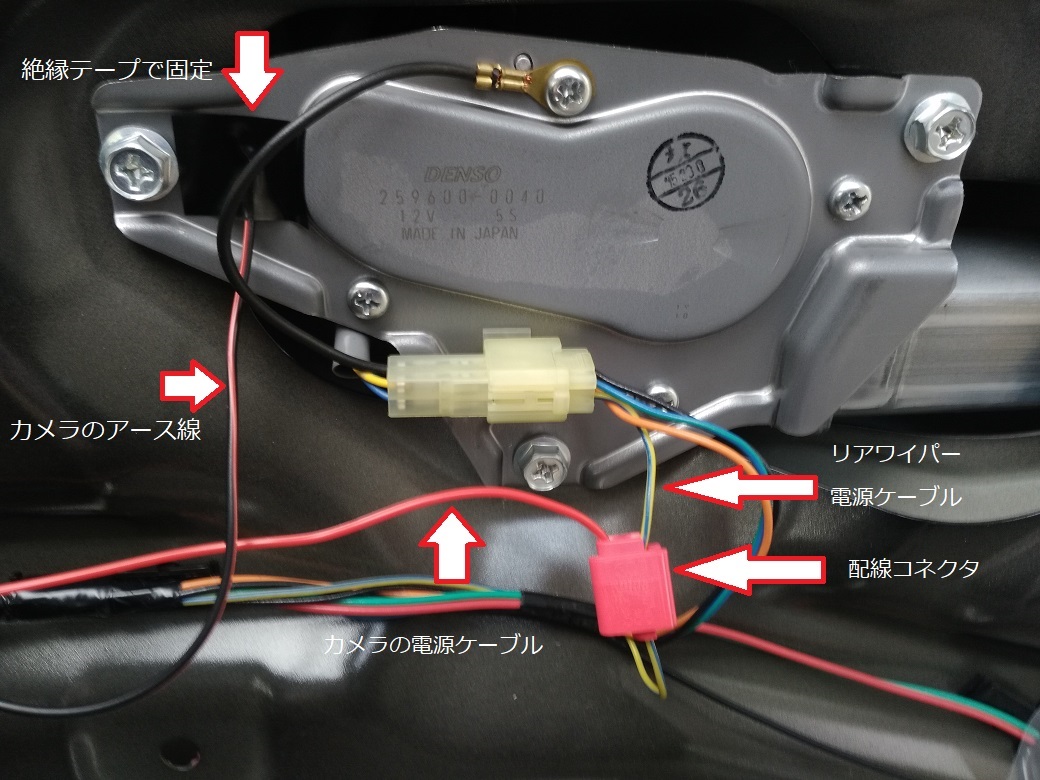

リアワイパーの電源ケーブルから、リアカメラの電源ケーブルに分枝

エーモンの配線コネクタ。

上のスリット(赤矢印)にリアワイパーの電源ケーブル(下写真:黄緑ケーブル)を被覆材を剥がさずにそのままハメ込む。

カメラの電源ケーブル(上写真:左の赤ケーブル)の被覆されていない先端を切り落とし、矢印の方向に奥まで挿入し、中央の金具の切れ目に被覆ごと挟まるようにセットしたら、配線コネクタの蓋をプライヤなどで挟んでしっかりと閉める。

リアワイパーの電源ケーブルは黄色に青線の入ったケーブルからカメラの電源ケーブル(赤)が分枝されている。カメラのアース線(黒赤)はリアワイパーの絶縁部近くに絶縁テープでお手軽固定。

リアカメラの固定・配線

車内のハイマウントストップランプ下部に超強力両面テープで固定

カメラ固定用のネジが附属してましたが、車体に穴を開けたくなかったのでテープで固定することに。片面テープで固定したが、案の定、走行中の衝撃でテープが剝がれてしまった。

ここで100円均一の超強力両面テープ。

カメラの土台の裏一面に両面テープ貼付。さらに土台の上からも両面テープの片面を使用し写真のように補強。これで全く脱落しなくなった。

カメラ角度は両脇のネジを締めて固定

カメラ配線はバックドアに絶縁テープでお手軽固定

カメラの配線は写真のように絶縁テープでバックドアに固定。配線剝き出しですが、見栄えを気にするなら絶縁テープで全て覆ってしまうのも良いでしょう。写真の赤い端子が電源、黄色端子が映像のラインです。

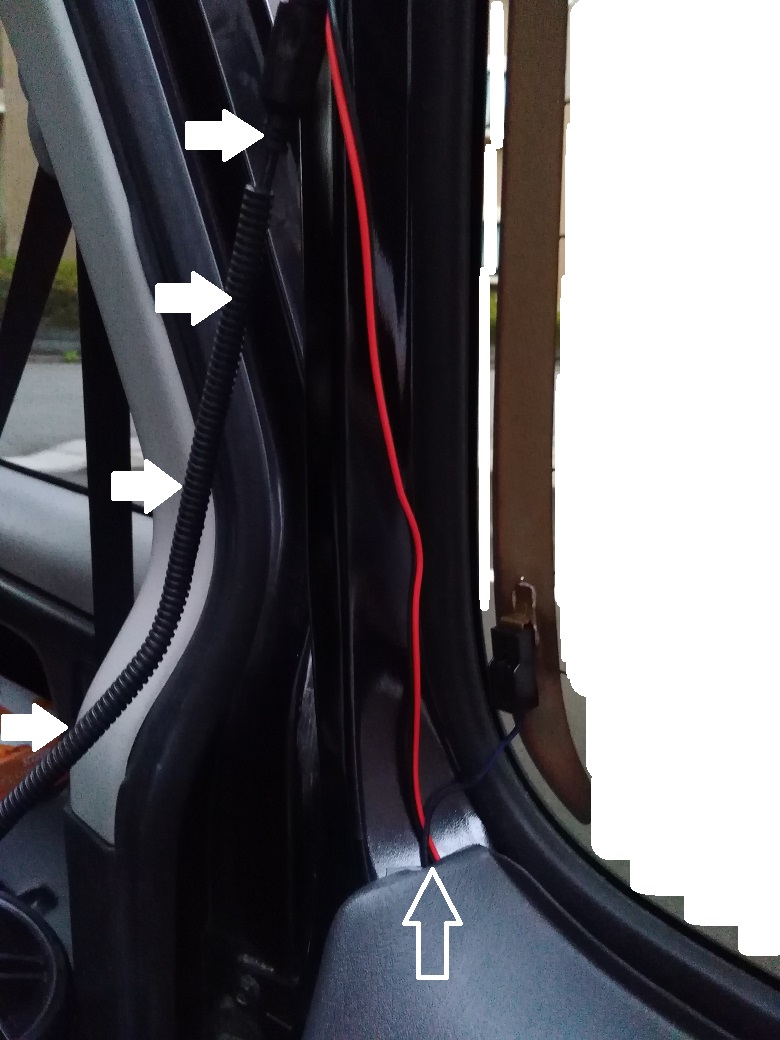

カーナビまでのカメラ配線は蛇腹で被覆しフロントトンネル脇にお手軽固定

リアゲート内装パネルの上部に配線用の切れ込み(青矢印)があるため、ここに電熱線と一緒に電源ラインを通すように配線を絶縁テープで写真(赤矢印)のように固定。ついでにリアゲートの開閉で回線を挟まないよう映像信号ケーブル(RCAケーブル)を蛇腹チューブで被覆・保護した(黄矢印)

リアゲート内装パネルの上部に配線用の切れ込みに電熱線と一緒に電源ラインを通したところ(白抜き矢印)。

カーナビまでの配線は、フロントトンネルの脇に100均で購入した蛇腹で覆いマジックテープで固定するだけ!とってもお手軽です。因みにこの蛇腹の中には左右のリアスピーカー線も束ねてあります(過去記事:家庭用オーディオスピーカーをリアスピーカーとして車載してみた)。

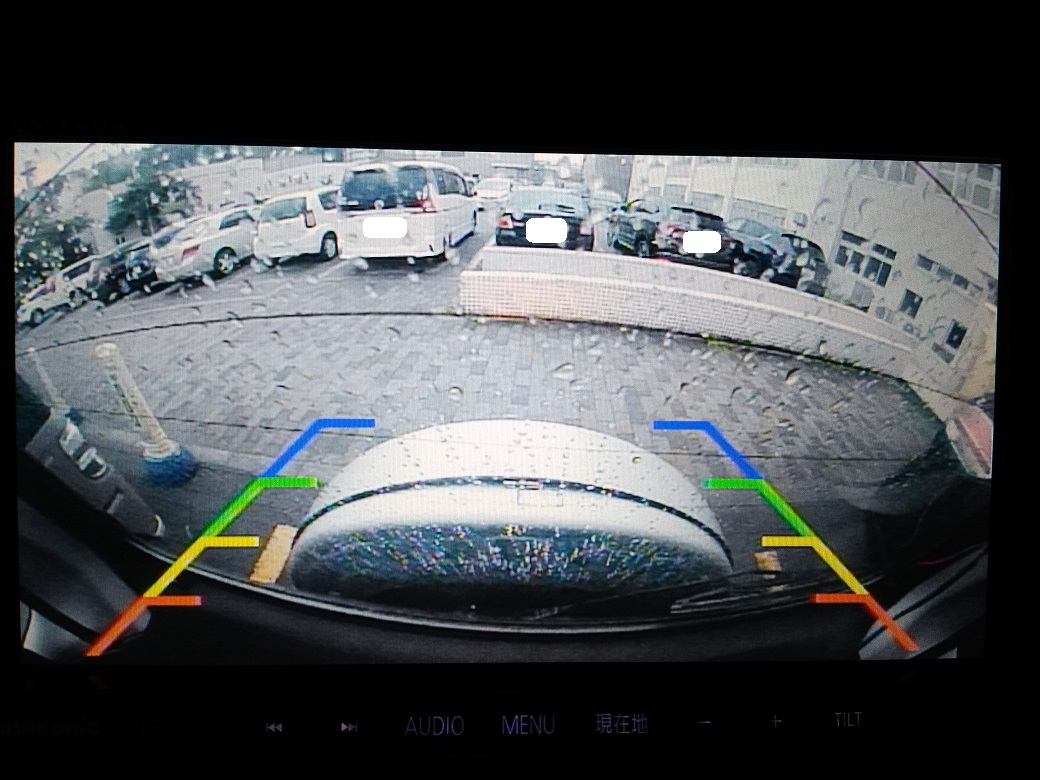

使用レポート(設置直後)

カメラを車体と並行に設置するのは、モニターを見ながら調整する必要があるので2人の方が良いと思いました。まぁ1人でも少しずつ微調整すれば出来なくもないですが・・・

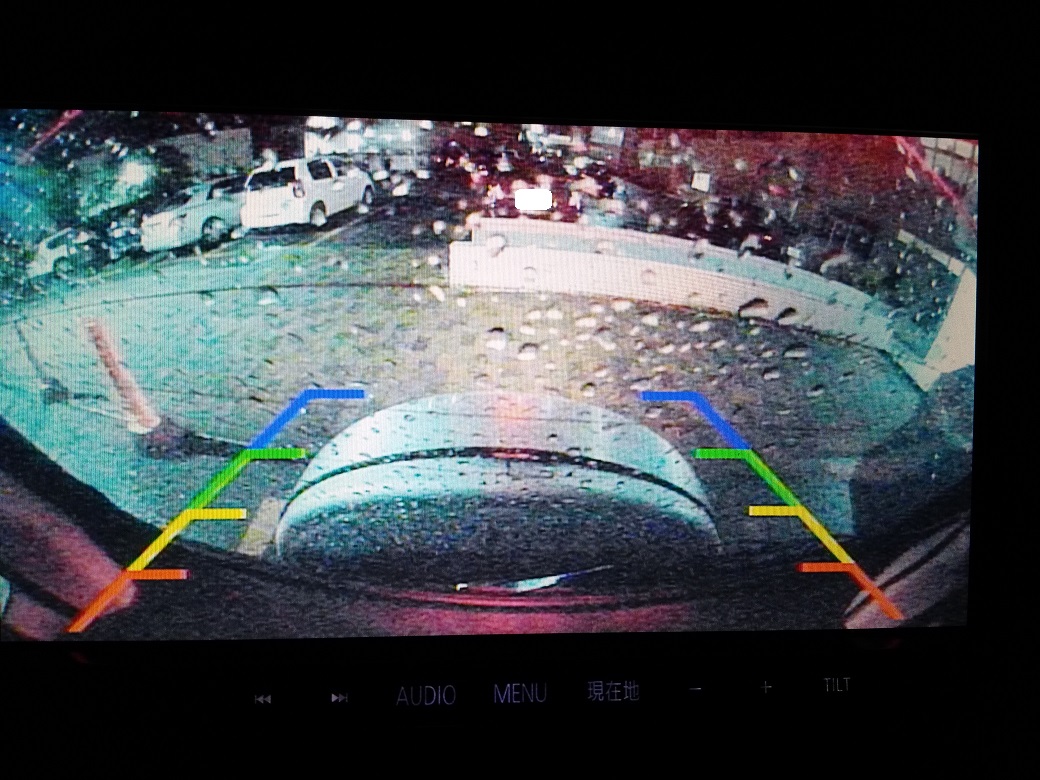

雨の日の日中のバックモニター。かなり広角に映っている。

雨の日の夜間のバックモニター。駐車場の照明があるものの、かなり暗視野にも強い。

総評として、このやり方であれば設置も比較的簡単で、値段を考えるととても良い買い物をしたかなと思います。オススメです。

使用レポート(2年後)

カメラ固定のダイソー超強力両面テープは剥離せず

2年以上、真夏の車内高温と走行時の振動にさらされたが、今のところ剥離兆候なし。ダイソー超強力両面テープ恐るべし性能!

コード固定の絶縁テープは剥離

真夏の車内高温とバックドア開閉時のコード牽引で絶縁テープ5か所(赤矢印)が剥離。絶縁テープは1~2年ごとに貼り替えた方が良さそうだ。