家庭用オーディオスピーカーをリアスピーカーとして車載してみた

目次

車載スピーカーは、筐体が車体金属であるという限界

カーオーディオに不満があると、まずはスピーカーユニットの交換を考えることが多い。

しかし、ピュアオーディオでは低音の再生および響の美しさのため、筐体の素材や容積にこだわるのに対し、カーオーディオでは筐体の素材がプラスチックや鉄板であり、容積も十分に確保できない(下写真:車載スピーカーを外したところ。白矢印がスピーカーの取付ネジ穴。)。

改善できるとすれば、写真のようにスピーカー背部と周辺鉄板への防音材・制振材の貼付によるデッドニングであるが、劇的な音質改善には至らない。

これでは折角交換したスピーカーユニットも実力を発揮できない(関連記事①:ジムニー<JB23W>に家庭用スピーカーユニット FOSTEX P1000K を取り付けてみた。関連記事②:TS-F1040Sのレビュー~段ボールスピーカーで P1000K と周波数特性比較)。

それなら中古ではあるが、筐体とユニットの完成形である家庭用スピーカーをカーオーディオに使用できないかとネットを検索していると・・・

『ホームオーディオ用のスピーカーを天井に向けて転がしておく』というパワーワード発見

『 ホームオーディオ用のスピーカーを天井に向けて転がしておくのがカーオーディオの最終兵器 』。なんというパワーワード!!この文言が記載されていたのは、 プロ用オーディオケーブルのお店 PRO CABLE 様のオフィシャルサイト。

ホームオーディオ用のスピーカーをワゴン車の後部に積み、「天井を向けて」置いておく方法がそれです。これは想像を超えて、カーオーディオに限っては、良い音質になります。

この方法の音に勝るカーオーディオは皆無と思います。

≪中略≫

定位などが、どうでも良くなるほど、本当にどうでも良くなるほど、カーオーディオが変貌します。びっくりされると思います。カーオーディオのポテンシャル、底力が、これでもかと、全開します。

後ろから音が聞こえてこようが、それすらどうでも良くなるほどに、カーオーディオが超高音質になります。フロント側は少々だけ小さく音を出しておくのがいいみたいです。

≪中略≫天井を向けて転がしておくというのが、ミソです。

プロ用オーディオケーブルのお店 PRO CABLE ■オーディオの基本と鬼門・その真実 55)カーオーディオ(大鬼門) より

なるほど!ジムニーにはリアスピーカーが標準装備されておらずナビのリア用アンプが余っていたので、リアスピーカーとして家庭用スピーカーを床に転がしておくのなら簡単に出来そうだ。

記事では VICTORの SX-3 を勧めていたが、重量13.3kg!!、高さ52cm!!軽自動車にはでかすぎる・・・

しかもカーブなどでスピーカーが動いてしまうと危険なため、後部座席の足元に置ける小型のブックシェルフスピーカーを探すことに。

リアスピーカーとしての家庭用オーディオスピーカーの選定と設置・配線

スピーカーの選定①:前面バスレフポートまたは密閉型のスピーカーを選択

中古の 2,000~3,000円位の手ごろなものを近所の『ハードオフ』で探してみることに。近所の中古屋さんに行くとONKYO D-S7GXがあり、候補として考えましたが、天井向けにフロアに置く使い方では背面のバスレフポートを塞いでしまうため残念ながら却下。

その隣には ONKYO D-112E が置いてあった。2,000~3,000円の中途半端なスピーカー買うくらいなら、多少の傷は付いていますがメーカー小売価格 42,000円のものが 8,000円で購入できるというお得感が勝り、つい色気を出してしまい勢いで購入。

スピーカーの選定②:フロントスピーカーとリアスピーカーのインピーダンスは揃える必要はない(ただしアンプの適合範囲内に収める)

先述したように、カーブなどでスピーカーが移動しないよう、後部座席の足元に置ける小型のブックシェルフスピーカーとして ONKYO D-112E を選定したが、カーナビのアンプで再生できるのかスペックを確認していなかった。

家庭用ブックシェルフスピーカー ONKYO D-112E の仕様

カーナビ CN-RX02 の仕様

| 定格出力 | 18 W × 4 |

| 最大出力 | 50 W × 4 |

| 適合スピーカーインピーダンス | 4 Ω (4~8 Ω 使用可能) |

ナビの仕様書にも適合スピーカーとして4~8Ω使用可能と記載があり、フロントスピーカーはすでに 8 Ω のものに交換してあった(過去記事参照:ジムニー<JB23W>に家庭用スピーカーユニット FOSTEX P1000K を取り付けてみた。)。

しかし今回中古で購入した ONKYO D-112E も 4 Ω とインピーダンスが異なる。

調べてみると、各スピーカーを駆動するアンプは、それぞれ独立したアンプが搭載されており、フロントとリアでインピーダンスの違うスピーカーを使用しても特に問題はなさそうだ。ただし、音量レベルに差が出るので、ナビのメニューでリアとフロントの音量調整すれば解決!

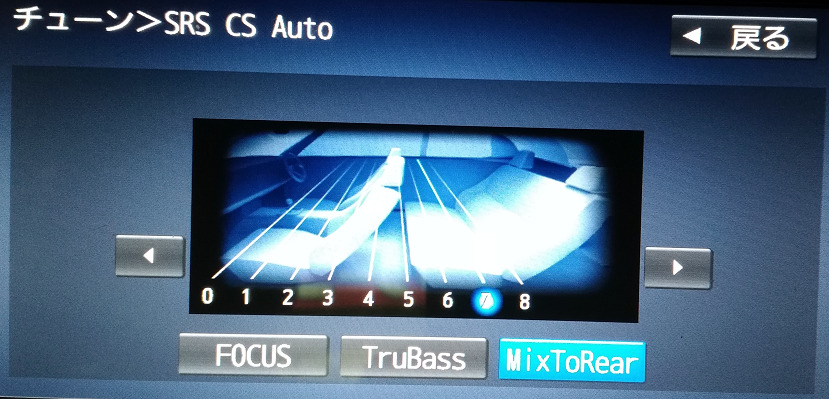

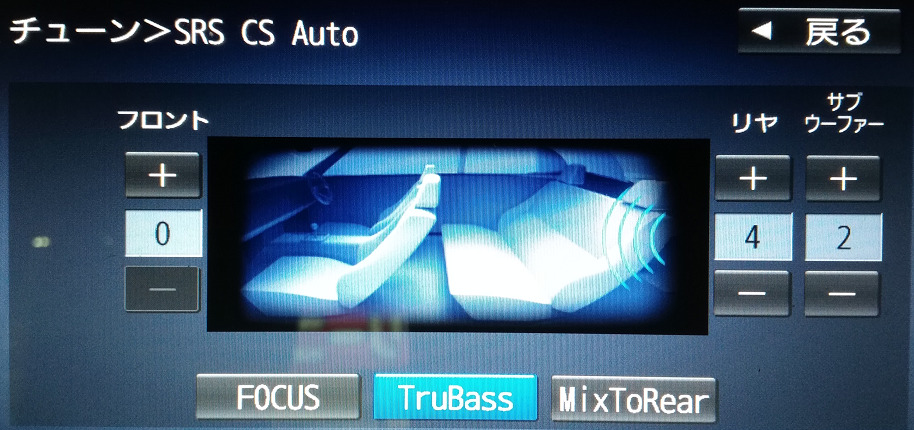

SRS CS Auto を使用する場合は、詳細設定の中の MixToRear で前後のスピーカーのバランスを変えることができます。家庭用リアスピーカーの方が圧倒的に音質が良いので、今回は写真のようにフロントよりリアスピーカーの方を音量大き目に調整した。

ギボシ端子付きスピーカーケーブルは2mあれば十分

ナビ裏からリアスピーカーまでは長いスピーカーケーブルが必要となる。

今回はギボシ端子加工された車載用スピーカーケーブルを 2m 用意した。お好きなケーブルを用意してギボシ端子をかしめてもOK。今回は両端にギボシ端子があるため、スピーカー側の端子は切断し使用。

ナビ裏配線からリアスピーカー接続端子をみつける

ナビを取り外すためにフロントパネルを外し、ナビの留めネジを外します。

ナビの下に鞄を置いて支えにすると作業しやすい。

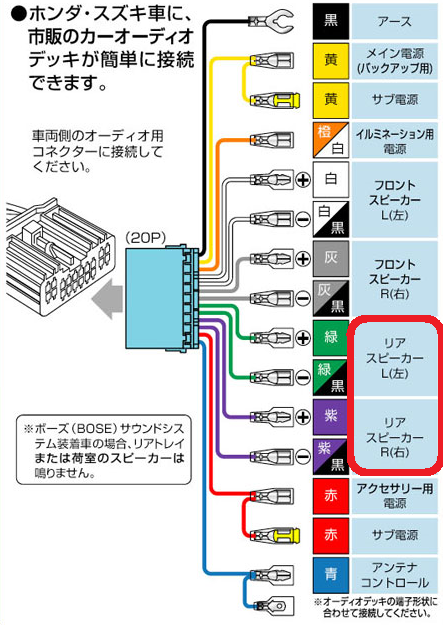

スズキ用のオーディオハーネス配線図を見ると、左リアスピーカーが緑線、右リアスピーカーが紫線で、それぞれ黒のラインが入った配線がマイナス側である。

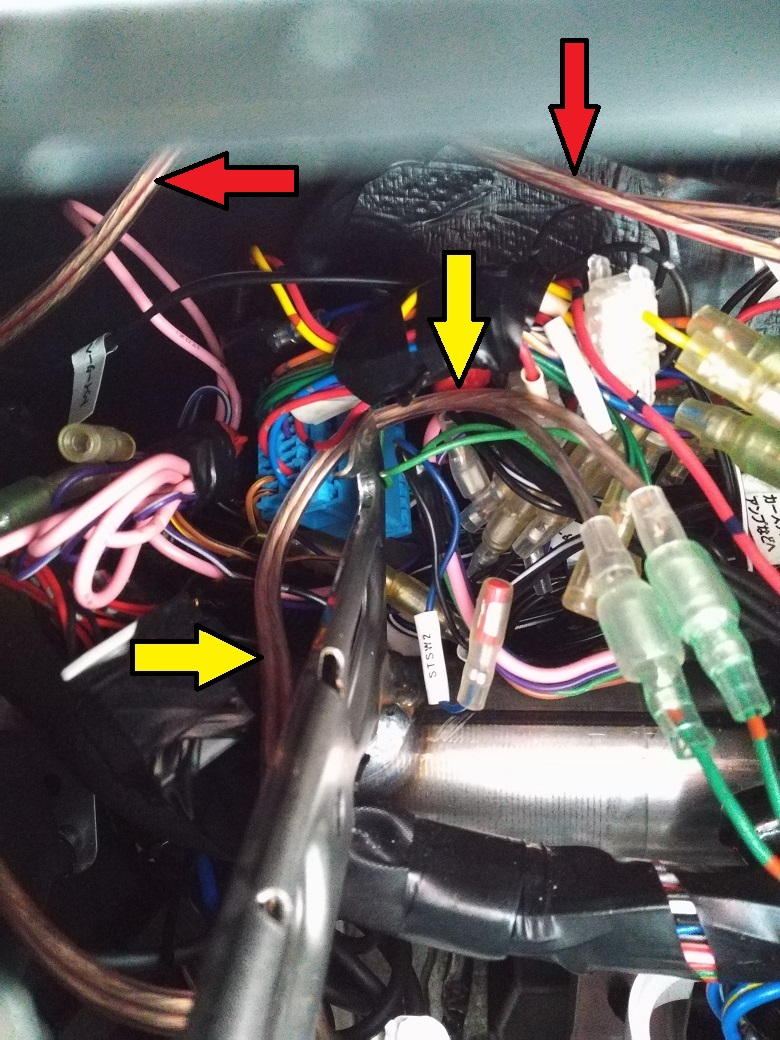

ナビ裏の配線。緑と紫の配線が見える。ご丁寧に『REAR L』、『REAR R』と記載されたテープが巻かれていた。

まず助手席のグローブボックスの下から手を入れて、ナビ脇に左右のスピーカーケーブルを通す。

左スピーカーケーブル(黄色矢印)を左リアスピーカー用のギボシ端子(緑色スリーブ+緑線)に接続する。ギボシ端子にはオスとメスがあるので、プラスとマイナスを間違えて接続することはないので安心。

同様に、右スピーカーケーブル(赤矢印)を、右リアスピーカー用のギボシ端子(緑色スリーブ+紫線)に接続する。

両側のスピーカーケーブルをナビ裏のギボシ端子に接続後、写真のように 2DIN のレールより奥に押し込み、ナビを戻したときに配線を挟まないようにした。

スピーカーケーブル配線:フロアトンネル脇にお手軽配線

車載リアスピーカーの位置まで配線しようとすると、リアシートを外し、左右の内装を外すという大変な手間と労力が要りますが、家庭用スピーカーだととっても簡単!

フロントトンネルの脇に、左右のスピーカー線を100均で購入した蛇腹で束ねてマジックテープで固定するだけ!(上写真:矢印)とってもお手軽です。

リアシートの足元に天井向きに置かれた家庭用スピーカーたち。走行中、転がったり飛んでいかないよう、フロントシートを後ろに下げてリアシートとの間に家庭用スピーカーを挟むよう固定。

助手席の背後に天井向きに置かれた家庭用高級(中古)スピーカー(ONKYO D-112E)。中古になって、まさかこんな使われ方するとは想像すらしてなかったでしょうね。スピーカーに傷がありますが、運転席・助手席からは見えないので全然気になりません。もちろんリアシートに人を乗せることは想定していませんので悪しからず。

天井に向いた家庭用リアスピーカーには SRS CS Autoが相性抜群!

背後からこもって聴こえていた音が、SRS CS Autoで霧が晴れたようにクリアな音に!

さて、音質の改善は劇的であるものの、シートの背もたれに遮られ、音が背後からこもったように聴こえ、前後のスピーカーで作られる音場は一体感がなく臨場感にかけます。

この解決策として、SRS CS Auto がとても役に立ちました。

SRS CS Autoを搭載しているカーナビは、パナソニック製。

SRS CS Atuto(SRS Circle Surround Automative)は、センタースピーカーやサブウーファーを使用せずに、5.1 chに相当するサラウンド音響を再生できる、車載用に特化したサラウンドシステムです。

このシステムを使用すると、前後のスピーカーの、音量だけでなく、音場の上下も調節できるようになります。

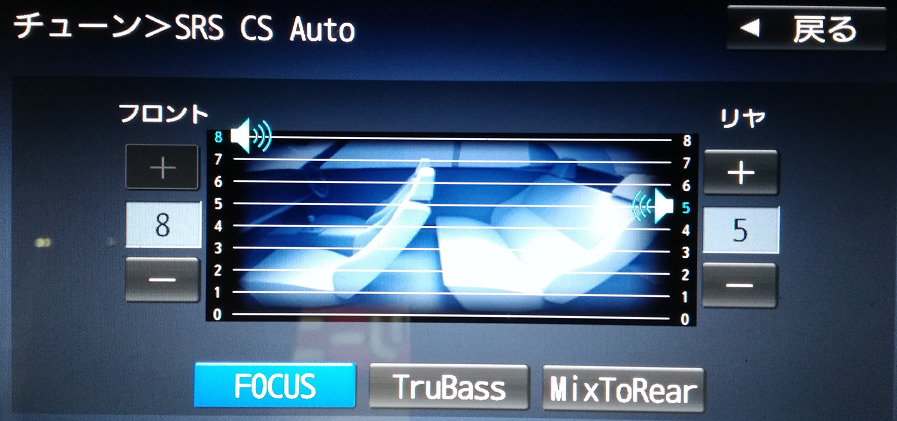

カーナビの設定画面で SRS CS Auto を選択し、詳細設定の中の FOCUS を選ぶ。写真のように、フロントスピーカーの音場を耳元の高さまで上げ、リアスピーカーは少し音場を下げるように調整したところ、霧が晴れたようにくっきりと音が聴こえるようになりました。

SRS CS Auto の TruBass を使用すると 10cm ウーファーからサブウーファー不要のド迫力の重低音が再生!

さらに、SRS CS Autoには TruBass 機能があり、スピーカーのサイズを超えた重低音を再生することができます。

しかもこの重低音は本物でないため、車外に音漏れしにくいというメリットもあるようです(下記記事参照)。

100Hzと150Hzの音を同時に鳴らすと、脳は100Hzと150Hzの音以外に(100+150=)250Hzと(150−100=)50Hzの音を聞き取るんですね。しかも脳はこの4つの音の中で50Hzをもっとも強く感じるんですね。

これを応用してオリジナルの低音から1次と2次の倍音を抜き出して再生すれば、スピーカーからオリジナルの低音が出ていなくても、その周波数の低音を脳に感知させることができるわけです。

だから低音を再生するのにサブウーファーを加える必要がないし、カーオーディオの小さなスピーカーでも低音が再生できる。実際にスピーカーからその周波数が出ているわけではないから、ドアがビビったりする心配もないし、けっこうな音量で聴いても低音が外にもれることも少ない。

【カーナビ/オーディオ】純正オーディオが格段にいい音になるカーオーディオユニット 2006.03.08 自動車ニュース

写真のように、リアスピーカーの TruBass を上げると、ライブハウスで聴くようなズンとかガツンという腹に響くような重低音が再生され、安価なサブウーファーなら要らないほどです。実際、カロッツェリアの TS-WX130DA をサブウーファーとして併用してますが、ボンボンという締まりのない重低音なので、こちらの音量を逆に落としています(上写真のような設定)。

『極サラウンド』は『SRS CS Auto』の上位互換?

2022年現在、パナソニック製カーナビに SRS CS Auto を搭載した機種は見当たりません。

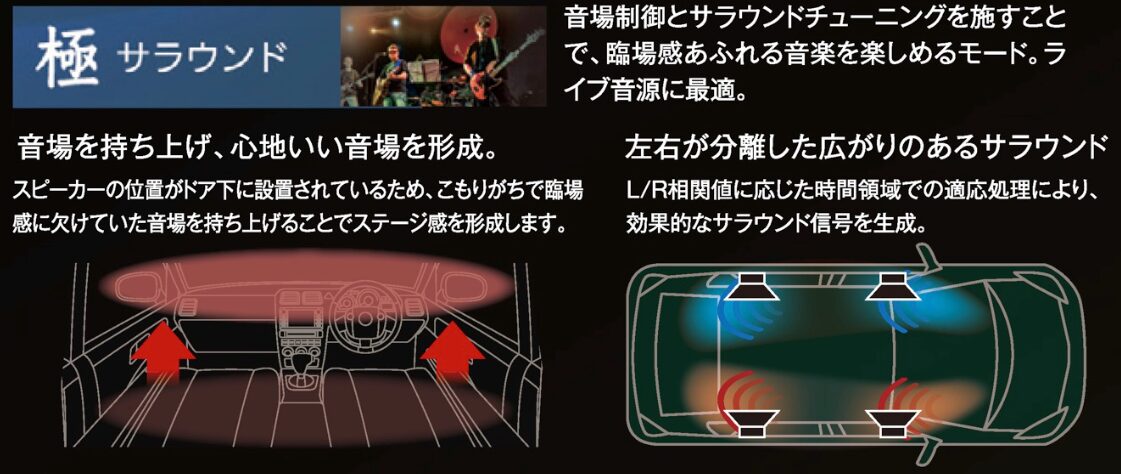

代りに、上位機種には『極サラウンド』が搭載されています。

カタログを参照すると、SRS CS Autoのように音場を持ち上げることができるようです。

そこでパナソニック メールサポートに問い合わせしてみました。

お問い合わせの件につきまして、下記のとおりご回答申し上げます。

パナソニック メールサポート 2022/01/31

1.機能の違いについて

■SRS CS Auto

車載専用に特化した立体音響システム。

サブウーファーを使用しなくても、

迫力の音響が楽しめます。

■極(KIWAMI)サラウンド

音場制御とサラウンドチューニングを施すことで、

臨場感あふれる音楽を楽しめるモード 。

当社家庭用オーディオのサウンド技術を採用し、

低域部分の音を仮想再生することで、

重低音専用のスピーカーがあるような迫力が楽しめます。

「極サラウンド」は、「SRS CS Auto」と同じ機能ではございませんが、

同等の機能となります。

2.開発について

開発などの技術的な部分についてはお答えいたしかねます。

何卒ご了承ください。

とのご回答を頂き、ほぼ同等のものと理解して良さそうです。

結論:家庭用オーディオスピーカーと SRS CS Auto の組み合わせは、コストパフォーマンス最高のカーオーディオである。

家庭用スピーカーを後部座席足元にリアスピーカーとして設置することは、音質および低音改善のもっともコスパの良い方法だと確認できました。少なくとも軽自動車の 10 cm 径の車載スピーカーに比べれば、中古の 2,000 円程度の家庭用スピーカーでも圧勝です。

ただし背もたれで遮られるため、少し音がこもったようになり音の定位は悪くなります(音量をあげることである程度は改善しますが)。

もし使用しているカーナビに SRS CS Auto があれば、音の定位の解決とさらなる重低音を手に入れることができます。

耳元で音楽が高音から重低音までクリアに再生され、DSP 加工による音の変化は気にならないくらい別次元の霧が晴れたような音場が実感できます(ただし、ライブ音源ではエコーがかかり過ぎて、中域が聴き取りにくくなったり、高音が耳につきやすくなることがあるので注意)。

特に Onkyo D-112E のような、低音の質は良いが量感が不足している小型スピーカー(過去記事:Onkyo D-112E レビュー)とは相性抜群で、ガツンと岩を落としたような重低音が再生されます。安価なサブウーファー( TS-WX130DA )のボンボンという締まりのない重低音よりずっと良い音質です。

まとめると、

低音不足に悩んでいるのなら・・・

家庭用小型スピーカーをリアに設置 > サブウーファー設置 > 車載リアスピーカー増設 >>>フロントスピーカーユニット交換+デッドニング

高音不足に悩んでいるのなら・・・

家庭用小型スピーカーをリアに設置 >>> フロントスピーカー交換またはトゥイーター増設

がコスパの良い順となるでしょう。カーナビに SRS CS Auto が搭載されていれば最強です。

しかし、デメリットとしては、リアシートに人を乗せにくくなること、横転事故時にはスピーカーが飛んで2次被害が起きる恐れがあることがありますので、リアの足元にフィットするスピーカーサイズの選択とフロントシートの背もたれでしっかり固定することが大切だと思われます。くれぐれも自己責任でお願いします。それではより良いカーライフを!